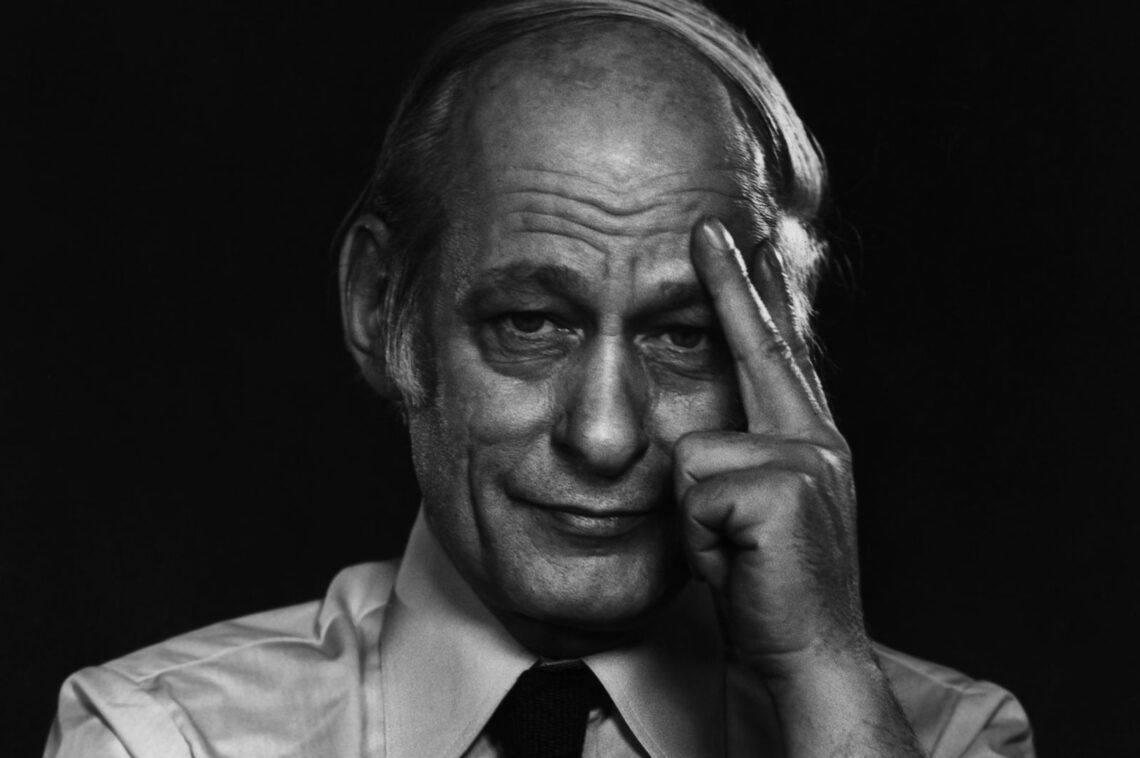

René Lévesque est sans conteste le leader le plus aimé de l’histoire politique du Québec. Né le 24 août 1922 à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, il grandit en Gaspésie, à New-Carlisle dans la Baie des Chaleurs. Sa carrière politique, marquée par des succès et des revers, reflète son engagement inébranlable envers le peuple québécois.

Enfance et études

René Lévesque grandit à New-Carlisle, une communauté gaspésienne dominée par une minorité anglophone. Il fait ses études primaires dans une petite école de rang bilingue, une one-room schoolhouse où on le qualifie de trouble-maker. Il est témoin des inégalités entre les communautés linguistiques. La minorité anglophone contrôle le commerce et l’économie locale. Les anglais ont accès à des opportunités qui sont inaccessibles aux francophones.

René Lévesque décrit cette réalité dans ces mots :

« Les Canadiens français à New Carlisle, nous étions des colonisés. Dans ce village, une minorité d’Anglais contrôlait tout, le CN, la banque, le magasin général… nous étions leurs indigènes. Ils n’étaient pas méchants. Ils nous traitaient comme les Rhodésiens blancs traitent leurs Noirs. Ils ne leur font pas de mal mais ils ont tout l’argent, donc les belles villas et les bonnes écoles »

René Lévesque poursuit ses études au séminaire de Gaspé où il fait ce qu’on appelait à l’époque ses « études classiques ».

À la mort de son père, sa mère, unilingue francophone, déménage à Québec avec René qui poursuit ses études au Collège Saint-Charles-Garnier. D’abord très investi dans ses études, René Lévesque devient vite premier de classe. Cependant, il finit par négliger ses études au point où il est renvoyé du collège. Il termine de peine et de misère son « cours classique » au Séminaire de Québec, tout en occupant un poste d’animateur à la station de radio CKCV.

Il entreprend ensuite des études en droit à l’Université Laval, qu’il négligera aussi au profit de sa passion pour la communication. Il anime aux stations CKCV et CKAC et passe des auditions pour être engagé à Radio-Canada.

Début de carrière prometteur

René Lévesque abandonne ses études en droit en à l’Université Laval en 1943 et commence sa carrière en tant que rédacteur et animateur à la radio, où il acquiert une réputation enviable pour son intégrité et son charisme. En 1944, son bilinguisme lui permet d’être recruté à titre de correspondant de guerre par l’Armée américaine. Il participe aux campagnes militaires de France, d’Allemagne, d’Autriche et à la libération du camp de concentration de Dachau avec les troupes du général américain Patton puis du général Patch. Il sera aussi le correspondant de Radio-Canada International pour la Guerre de Corée.

Après la guerre, René Lévesque gravit rapidement les échelons de Radio-Canada. Il devient chef de service des reportages radiotélévisés. Il crée de nouvelles émissions et réalise des entrevues marquantes telles que la première entrevue de Nikita Khrouchtchev (chef d’État de l’URSS pendant la Guerre Froide) par un journaliste occidental. Il enregistre même une discussion houleuse entre le premier ministre canadien Lester B. Pearson et son homologue russe qui sera censurée par les gouvernement.

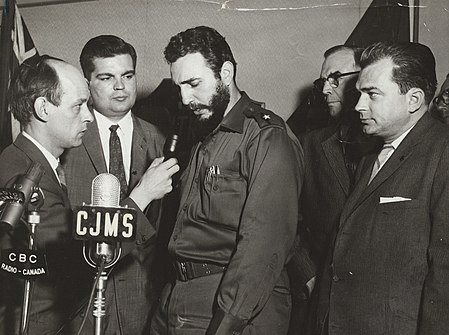

En 1956, Lévesque crée et anime la très populaire émission Point de Mire à la télévision de Radio-Canada. En 1959, il réalise une entrevue et avec le révolutionnaire cubain Fidel Castro en visite à Montréal deux mois à peine après sa prise du pouvoir.

Le talent de René Lévesque pour la communication et sa passion pour les affaires publiques le mènent naturellement vers la politique.

En 1960, Lévesque se lance en politique active en se joignant au Parti libéral du Québec (PLQ) sous la direction de Jean Lesage. Il est élu député de Montréal-Laurier et est nommé ministre des Ressources hydrauliques. Lévesque joue un rôle clé dans la nationalisation de l’électricité, un des principaux accomplissements de la Révolution tranquille, et contribue ainsi à la modernisation de la société québécoise.

Le projet de souveraineté du Québec

Malgré ses contributions significatives au sein du PLQ, Lévesque est de plus en plus convaincu que le Québec doit devenir un pays souverain. En 1967, après une série de désaccords avec le Parti libéral, notamment sur la question de la souveraineté, il quitte le PLQ et fonde le Mouvement Souveraineté-Association, qui devient plus tard le Parti Québécois (PQ) en 1968.

Le Parti Québécois

Le Parti Québécois, sous la direction de Lévesque, se donne pour mission de réaliser la souveraineté du Québec par des moyens démocratiques. Lévesque envisage une association politique et économique avec le Canada, tout en affirmant l’identité et la liberté du Québec. Sa vision est celle d’un Québec maître de son destin, capable de gérer ses affaires internes sans ingérence extérieure.

Pouvoir et référendum

L’élection de 1976 est un tournant pour René Lévesque et le PQ. Le parti remporte une majorité à l’Assemblée nationale du Québec, et Lévesque devient Premier ministre. Lors de son discours de victoire au centre Paul-Sauvé, il déclare :

« Nous ne sommes pas un petit peuple. Nous sommes peut-être quelque chose comme un grand peuple. Jamais dans ma vie je n’ai pensé que je pourrais être aussi fier d’être Québécois. Cette victoire de notre parti, on l’espérait et on la souhaitait de tout notre cœur. Politiquement, il s’agit de la plus belle et peut-être de la plus grande soirée de l’histoire du Québec… »

Aussitôt élu, son gouvernement met en œuvre plusieurs réformes importantes, notamment la Loi 101 déposée par le ministre Camil Laurin, qui renforce la langue française dans la province.

Cependant, le point culminant de sa carrière politique est le référendum sur la souveraineté-association, organisé le 20 mai 1980. Lévesque fait campagne ardemment pour le « Oui », promettant de négocier une nouvelle entente avec le Canada si la proposition est acceptée. La question référendaire, jugée trop complexe par certains observateurs, demande aux Québécois s’ils souhaitent que le gouvernement du Québec négocie une nouvelle entente de partenariat avec le Canada sur la base de l’égalité des nations.

Malgré une campagne passionnée et un fort soutien parmi les nationalistes québécois, le « Non » l’emporte avec 59,56 % des voix contre 40,44 %. La défaite est un coup dur pour Lévesque et le mouvement souverainiste, mais il accepte le résultat avec dignité, affirmant que « la prochaine fois, ce sera la bonne ».

Le beau risque

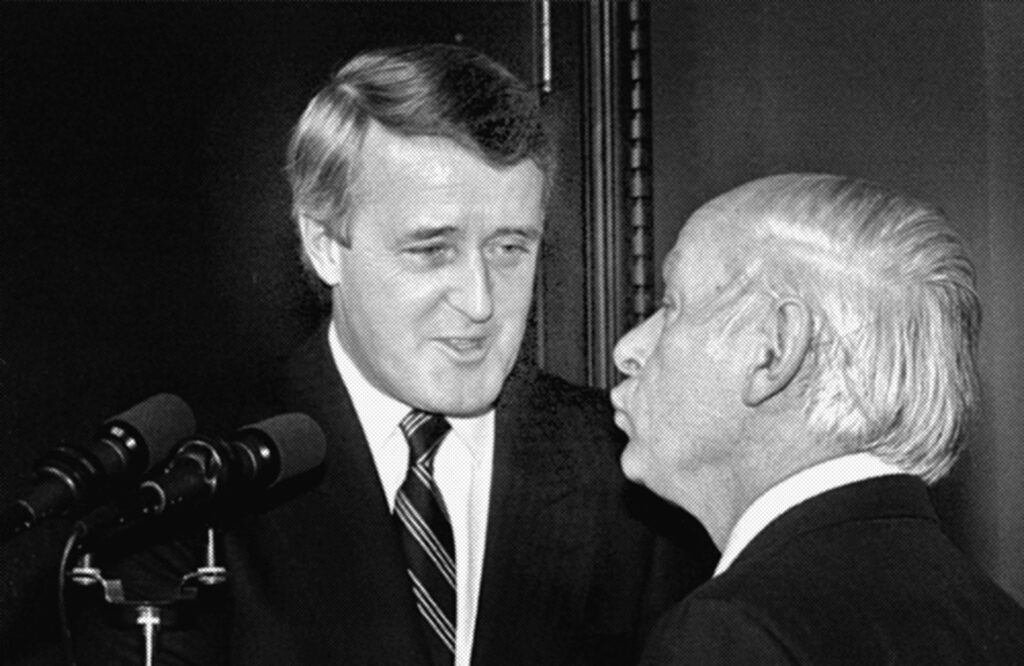

Après le référendum, Lévesque continue de mener le Parti Québécois et cherche des moyens de faire avancer la cause du Québec dans un cadre fédéral. En 1984, il propose ce qu’il appelle la « politique du beau risque », qui vise à coopérer avec le gouvernement fédéral de Brian Mulroney pour obtenir plus de pouvoirs pour le Québec au sein de la confédération canadienne. Lévesque espère que cette approche pragmatique pourrait mener à des gains significatifs pour le Québec.

Cependant, cette stratégie qui met le projet d’indépendance du Québec sur la glace est controversée au sein du mouvement souverainiste. De nombreux militants et membres du parti voient cela comme une trahison des idéaux de souveraineté. Cette idéologie conciliante provoquera des départs dans les rangs du PQ, notamment celui de Jacques Parizeau.

Cette division affaiblit le Parti Québécois et érode la base de soutien de Lévesque.

Fin de carrière et héritage

En 1985, face à une opposition interne croissante et à une fatigue personnelle, René Lévesque démissionne de son poste de chef du Parti Québécois et de Premier ministre du Québec. Alors que Pierre-Marc Johnson hérite de la direction du parti et de la fonction de premier ministre, Lévesque se retire de la vie politique active.

René Lévesque décède le 1er novembre 1987, laissant le Québec en deuil d’un leader charismatique et passionné.

Le bilan de René Lévesque est impressionnant. Il est un des architectes de la modernisation du Québec pendant la Révolution tranquille et demeure toute sa vie, un défenseur ardent de la langue française et de la culture québécoise. Sa vision de la souveraineté du Québec inspire des générations de militants et de politiciens.

Les réformes qu’il a mis en place, notamment la nationalisation de l’électricité et la Loi 101, ont fortifié et libéré la société québécoise. Lévesque a transformé le paysage politique du Québec, faisant de la question nationale un enjeu central de la vie politique québécoise. Il a fait comprendre au peuple québécois qu’il était assez grand pour prendre son avenir en main.

René Lévesque et le mouvement souverainiste aujourd’hui

Aujourd’hui, l’héritage de René Lévesque continue de résonner dans la politique québécoise. Le Parti Québécois, bien que confronté à des défis et à une concurrence accrue de la part de nouveaux partis comme la Coalition Avenir Québec (CAQ) et Québec solidaire, reste un acteur clé de la scène politique. Les idées de souveraineté et d’autonomie du Québec, défendues avec tant de passion par Lévesque, continuent de susciter des débats et des réflexions au sein de la société québécoise.

Les jeunes générations se souviennent de Lévesque non seulement comme un politicien, mais aussi comme un symbole de courage et de détermination. Les institutions et les lieux nommés en son honneur, comme l’autoroute René-Lévesque et diverses écoles, témoignent de son importance dans l’histoire politique du Québec. Une statue représentant René Lévesque est installée sur la promenade des Premiers-Ministres, longeant le boulevard René-Lévesque Est.

L’intelligence, le charisme et le courage politique de René Lévesque, seront toujours une inspiration pour les générations de politiciens qui marchent dans ses traces, pour donner aux Québécois un avenir meilleur.

Le parcours impressionnant d'un homme d'exception qui a mené le peuple québécois à la maturité politique.Partager cette trouvaille!Partager!Envoyer par courrielEnvoyer!

René Lévesque Le plus grand des grand !! Un vrai gars du peuple 💙💙

Jamais remplacer , Sauf avec un grand S. Jacques Parineau très grand homme d’une intelligence extrême , une âme un cœur à la bonne place pour les Québécois même si trahi par René 💙💙💙💙